Über das Murnauer Moos ist in den vergangenen 100 Jahren viel geschrieben worden. Und im Vergleich zu anderen Mooren, wie etwa dem berühmten Erdinger Moos, ist das Murnauer Moos noch eine weitgehend intakte Moorlandschaft.

Trotz Bergbau, Torfstich, Landwirtschaft und anderen Nutzungsansprüchen blieb das Murnauer Moos bis heute eine sehr naturnahe Kulturlandschaft.

Das ist vor allem das Verdienst der Botanikerin Ingeborg Haeckel vom Bund Naturschutz. Jahrzehntelang kämpfte sie an allen Fronten der Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit für die Moorlandschaft. Manchmal vergeblich, wie beim Bau der Autobahn, meist aber erfolgreich: Gestoppt wurde etwa der Abbau von Torf und Sandstein mitten im Moor sowie eine Müllverbrennungsanlage.

Auch eine Flurbereinigung samt weiterer Trockenlegung von Moorflächen konnte sie abwenden. Auf Haeckels Initiative gehen auch der Kauf wichtiger Grundstücke für den Naturschutz und die Ausweisung des Naturschutzgebietes Murnauer Moos zurück.

Damit schuf sie – gemeinsam mit vielen Mitstreitern – die Basis für ein großzügig gefördertes Naturschutz-Großprojekt. Es bezieht benachbarte Gebiete wie die Leisach- und Staffelseemoore sowie das Ostermoos ein und versöhnt die Interessen von Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Ökologie.

Für die Bauern bedeutete das Moor seit jeher viel Arbeit, wenig Ertrag. Sie beschränkten sich darauf, die weniger nassen Flächen einmal jährlich zu mähen und das magere Heu als Einstreu zu nutzen. Im Lauf der Jahrhunderte entstanden dadurch artenreiche Feuchtwiesen, die das ökologische Portfolio der Gegend eher bereicherten.

In der jahrhundertelang geführten Auseinandersetzung des Menschen mit dem Moor, setzte sich schließlich Sachverstand und Naturliebe durch.

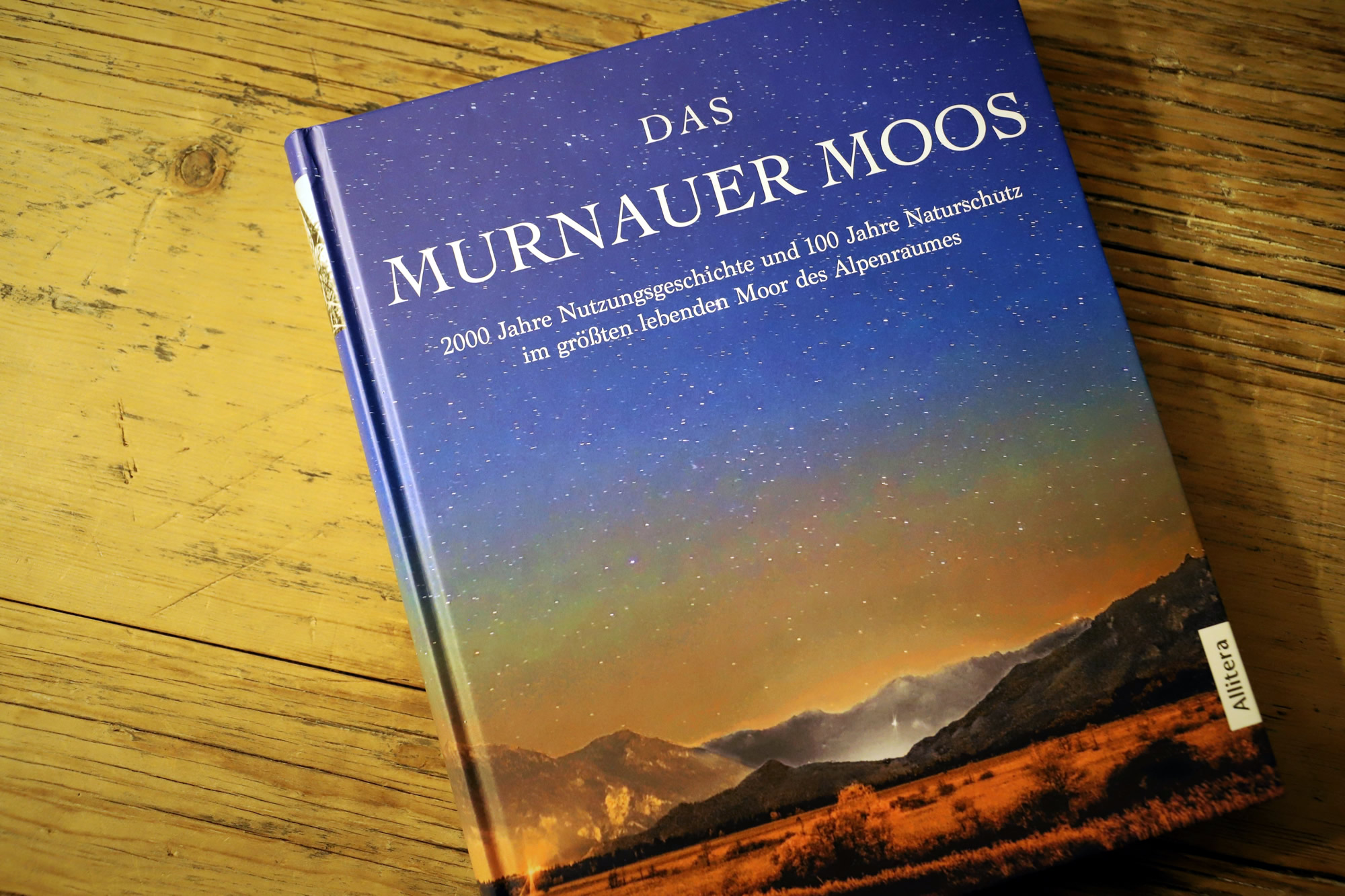

Zu den Sachverständigen gehört Landespfleger Peter Strohwasser, mit seinem Buch „Das Murnauer Moos“ über „2000 Jahre Nutzungsgeschichte und 100 Jahre Naturschutz im größten lebenden Moor des Alpenraumes“ das umfangreichste Nachschlagewerk vorlegt, dass es zurzeit gibt.

Neben seiner Naturschutztätigkeit betreibt Peter Strohwasser eine kleine Landwirtschaft und engagiert sich seit über 20 Jahren in einer Weidegemeinschaft für Ziegen und Schafe.

Strohwasser schreibt in seinem Vorwort: „Ein ganzes Buch nur über ein Moorgebiet? Irgendwie hat jeder Ort seine Vergangenheit, aber was bitte soll an diesem nassen, unwirtlichen und menschenleeren Gebiet so interessant sein, dass man ein ganzes Buch mit lesenswerten Geschichten füllen könnte?“

Ich habe das Buch von Peter Strohwasser gelesen und finde, dass er in bemerkenswerter Weise lesenswerte Geschichten untergebracht hat, die auch Einheimischen noch manch Neues erzählen. Man lernt sehr viel über seine unmittelbare Heimat. Es eröffnen sich nicht zuletzt neue und aufschlussreiche Sichtweisen. Von der Entstehung in prähistorischen Zeiten, über erste Nutzungen im Mittelalter, bis hin ins 19. Jahrhundert.

Aus heutiger Sicht spannend ist das im Buch so ausführlich beschriebene Murnauer Moos „Auf dem Weg zum Naturschutzgebiet“ in den frühen 1930er Jahren, bis zur ,,Zeitenwende in den 1970er Jahren“.

Welchen Einfluss hatten die Bauern auf die Entwicklung zum Naturschutzgebiet heutiger Prägung?

Wie bewältigte man die „Modernen Zeiten im Moos: Müllberge, Autobahn, Flugplatz und weitere Eingriffe?“

Wer im Moos-Umfeld lebt und Wissenswertes über seine Heimat erfahren möchte, sollte sich mit Peter Strohwassers Buch „Das Murnauer Moos“ intensiv beschäftigen.

Vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mit noch lebenden Zeitzeugen der Region suchen?

Wir versprechen Ihnen, Sie betrachten in der Folge das Murnauer Moos aus neuem Blickwinkel.

Landschaftsstrukturen haben sich verändert. Das zeigen die Flurkarten von 1810 bis 1812 und in besonderer Weise Luftbildaufnahmen von 1945 bis 2015. In einem Szenario wird die Entwicklung der Moorlandschaften bis 2050 entworfen. Unter der Voraussetzung, die „Bewirtschaftung bleibt beim Stand 2015″, schreibt dazu Peter Strohwasser: „Von den umgebenden Anhöhen aus würden künftige Generationen

– überspitzt gesagt – auf einen großen Wald und einige grüne Wiesen blicken.“

Für viele – so Peter Strohwasser – die vom Murnauer Höhenrücken hinunterblickten, sei „das Murnauer Moos ein Stück übriggebliebene Natur“. Die „einfach so da liegt“.

Das Murnauer Moos repräsentiert fast das gesamte Spektrum an naturraumtypischen Moorbiotopen und mit 1000 Arten an Blütenpflanzen, Farnen und Moosen kommt etwa ein Drittel der in Bayern heimischen Flora vor. Die Zahl an Tierarten wird auf über 4000 geschätzt. Viele der Arten sind bundesweit vom Aussterben bedroht.

Drei Tage durchstreifen wir die in Mitteleuropa wohl einmalige Moorlandschaft. Wollen dabei auch herausfinden, was es mit dem „Mythos Murnauer Moos“ auf sich hat.

Begleitet von einem sachkundigen Ohlstädter, der uns durch Hoch- und Niedermoore führt, vorbei an Seen, Bächen, Auen, Moränenhügeln und Felsenbergen.

Eingerahmt durch das Heimgartengebiet und Estergebirge im Osten, das Wetterstein-Gebirge im Süden und die Ammergauer Berge im Westen, breitet sich hier das größte zusammenhängende Alpenrandmoor Mitteleuropas vor uns aus.

Mit Blick auf diese Gebirgslandschaften rund um das Murnauer Moos, erzählt unser Tourbegleiter, es sei der starke Landschaftseindruck, der ihn so anziehe. Zitat: ,,Das weite offene Land, umgeben von Bergen. Die Wälder und Seen – eben das Gegensätzliche beeindruckt mich schon, solange ich denken kann.“

Der Greifswalder Biologe und Agrarwissenschaftler Michael Succow schreibt Vergleichbares zum Geleit in das Buch von Peter Strohwasser: ,, Das Murnauer Moos gehört zu den großartigsten Moorlandschaften Deutschlands, ja ganz Europas. Eingebettet in die Kulisse des nördlichen Alpenlandes, ist es von atemberaubender Schönheit und ungewöhnlicher Vielfalt.“

Succow profilierte sich international insbesondere als Moor Ökologe. Seine ökologisch-hydrologische Moortypisierung gilt heute als Standardwerk der Moorkunde.

Michael Succow zum Murnauer Moos: ,,Schon früh zog diese Moorlandschaft Künstler und Wissenschaftler in ihren Bann, die hier da’s Wunder Natur erleben wollten und sich auch für ihren Schutz einsetzten. Heute sind es vor allem Touristen, die diese Landschaft aufsuchen und als Sehnsuchtsort empfinden. Kann es etwas Schöneres geben?!“

Die Wanderung über den Moosrundweg geht auf gut zwölf Kilometern durch das Murnauer Moos und eignet sich zu jeder Jahreszeit. Der Rundweg führt vom Hochmoor „langer Filz“ über artenreiche Streuwiesen zum ehrwürdigen Ramsachkircherl, dem „Ähndl“ (St. Georgs-Kirche).

Neben dem Moosrundweg gibt es übrigens noch andere lohnende Wege durchs Moor. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat dazu eine naturkundliche Wanderkarte für das Murnauer Moos herausgebracht.

Die Moorlandschft „Murnauer Moos“ ist ein Naturschutzgebiet. Wanderer sollten deshalb ausschließlich den ausgezeichneten Rundweg nehmen.

Die ca. 3 ½-stündige Rundtour führt zumeist über breite, befestigte Wege. Durch die Lange Filze leitet der sogenannte Bohlenweg. Die Holzbohlen können bei Nässe rutschig sein. Die Rundtour ist auch während der Wintermonate empfehlenswert.

Steinbrüche, Entwässerungsgräben und Torfabbau setzten dem Murnauer Moos in der Vergangenheit schwer zu. Inzwischen ist es größtenteils ein Naturschutzgebiet. So kann es weiterhin einer Vielzahl gefährdeter Tiere und Pflanzen Zuflucht bieten.

Rückblick: Das Hartsteinwerk Werdenfels war ein Steinbruch am Langen Köchel im Murnauer Moos, bei Eschenlohe, nördlich des Werdenfelser Lands. Das 1930 gegründete Unternehmen war zeitweise der wichtigste Lieferant von Bahn- und Straßenschotter in Südbayern. Das Hartgestein wurde unter dem Handelsnamen Glaukoquarzit vermarktet. Nachdem das umliegende Murnauer Moos bereits 1980 zum Naturschutzgebiet erklärt worden war und 1994 jede Erschließung neuer Abbaufelder endgültig gerichtlich scheiterte, wurde die Produktion nach 70 Jahren, im Jahr 2000 eingestellt.

Nach Schließung des Betriebs gab es Forderungen, Teilstücke der Seilbahn und den 1953 erbauten, 300 Plätze fassenden Speisesaal des Werks als Industriedenkmäler zu erhalten, beides wurde aber nicht realisiert und der Rückbau sollte komplett umgesetzt werden.

Aufgrund einer Population nistender Fledermäuse, die in der ehemaligen Kantine gesehen wurden, musste der Abriss der Kantine aus Naturschutzgründen gestoppt werden. In dem übriggebliebenen (einsturzgefährdeten) Vorderteil brüten seither im Sommer rund 200 Bartfledermäuse. Sie ernähren sich ausschließlich von Insekten.

Ehemalige Kantine des Hartsteinwerkes Werdenfels -‚- von März bis Mitte Oktober – Heimat der Bartfledermäuse. Foto: Knut

Die Kerngebiete des Moors wurden durch Schließen von Gräben renaturiert. Sie sind nun sich selbst überlassen. Die Streuwiesen werden durch extensive Nutzung vor Verbuschung bewahrt, um ihren Artenreichtum zu erhalten.

Das Murnauer Moos war von 1992 bis 2003 Ort eines der größten Naturschutzprojekte der Bundesrepublik Deutschland. Unter der Leitung des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen wurden in zwölf Jahren etwa 15 Millionen Euro investiert, um .Flächen anzukaufen, die Voraussetzungen für eine naturnahe Entwicklung oder extensive Nutzung wiederherzustellen und Pflegemaßnahmen durchzuführen.

Die Finanzierung stammte zu 75 % von der Bundesrepublik Deutschland über das Bundesamt für Naturschutz, nachdem das Murnauer Moos als Naturraum von gesamtstaatlicher Bedeutung eingestuft worden war.

Nicht geheilt werden konnten die schweren Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes durch den Bau der Autobahn A95 in den 70er Jahren und der anschließenden Entwässerungen durch die Flurbereinigung.

Für den Naturschutz kommt es darauf an, in diesem Gebiet die richtige Balance zwischen extensiver Nutzung und Offenhaltung auf der einen Seite und natürlicher unbeeinflusster Entwicklung auf der anderen Seite zu finden.

Hintergrundwissen „Murnauer Moos“

Das Murnauer Moos ist ein einzigartiges, weitläufiges Moorgebiet im bayerischen Alpenvorland, das als eines der bedeutendsten Moorgebiete Deutschlands gilt. Es erstreckt sich über eine Fläche von etwa 4.200 Hektar und beherbergt eine vielfältige Landschaft mit Nieder- und Übergangsmooren, Kalksümpfen, Feuchtwiesen und sogar vereinzelten Kalktrockenrasen. Das Moos ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten und bietet eine beeindruckende Artenvielfalt.

Mediensplitter:

Aus der Süddeutschen Zeitung erfahren wir: Archäologen haben eine ungewöhnlich gut erhaltene Römerstraße in Bayern gefunden. ,,Alles deutet darauf hin, dass sie einzig für den Britannien-Feldzug des Imperators Claudius im Jahr 43 nach Christus gebaut wurde. Quelle: Hans Kratzer, Riesiges Bauprojekt der Römer im Murnauer Moos entdeckt, 10.08.2018, SZ.de

Quellen:

• Peter Strohwasser, Das Murnauer Moos, 2000 Jahre Naturgeschichte und 100 Jahre Naturschutz im größten lebenden Moor des Alpenraumes, 2018, Allitera Verlag, München

• Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr 6/1980, Verordnung über das Naturschutzgebiet „Murnauer Moos“, vom 21. Februar 1980

• Murnauer Moos: Vom Rohstofflager zum Musterprojekt/ Die

,,Mooshex“: Ingeborg Haeckel / Das Köchelverhängnis: Tagebau im Moor/ Mehr als Moor: Biotopkomplex Murnauer Moos, Der BUND Naturschutz in Bayern

• Bundesamt für Naturschutz: Murnauer Moos, Stand 5. August 2018

Industrie und Natur, Zur Geschichte des Hartsteinwerkes Werdenfels im Murnauer Moos, Murnau am Staffelsee 2000, Schloßmuseum Murnau

• Murnauer Moos, Wikipedia

• Hartsteinwerk Werdenfels, Wikipedia

(Fotos: Knut Kuckel)