Die Jacke meines Vaters hängt im Keller meines Bruders. Dort, wo er an guten Tagen tischlert. Wo man Dinge findet, die an das eigene Leben erinnern. Das Berühren der Jacke löst bei mir Empfindungen aus, die mir etwas verloren Geglaubtes zurückgeben.

Das sind Heimatgefühle. Oder anders formuliert: Das Empfinden, ein Zuhause zu haben. Die »Jacke meines Vaters« ist deshalb für mich ein starkes Symbol für Heimat.

„Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt.“ Den tröstenden Hinweis verdanken wir dem Sozialpsychologen Harald Welzer. Nachzulesen in seinen „11 Merksätzen zum neuen Realismus“.

Der Begriff „Heimat“ polarisiert. Und es stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: Wo ist meine Heimat? Habe ich eine Heimat?

Solche Fragen haben mich ein Leben lang begleitet. Ständig und überall gefragt zu werden, wo man denn eigentlich zuhause sei, macht sensible Gemüter heimatlos. Meine hochdeutsche Sprache war für mich in diesem Zusammenhang in gleicher Weise nützlich wie hinderlich.

Die „Jacke meines Vaters“, die mich auch so etwas fühlen lässt, hat ihr Älterwerden gut überstanden. Erkennbar aus der Zeit gefallen, ist das immer noch ein modisch wirkendes Kleidungsstück. Inzwischen doppelt so alt, wie ihr früherer Besitzer. Unser Vater verließ uns am Neujahrstag 1960. Im Alter von nur 39 Jahren. Heute, vor über 60 Jahren.

Die Jacke hängt auf einem Bügel, gerade so, als würde sie noch gebraucht. Als Kleidungsstück hat die Jacke unseres Vaters ausgedient. Fühlt sich aber noch immer gut an.

Vater trug diese sportliche Jacke in seiner Freizeit. Beispielsweise immer dann, wenn er mit unserer Mutter gemeinsame Freunde im südfranzösischen Nizza besuchte. Bis zum Ende des 2. Weltkriegs war er dort in Kriegsgefangenschaft. Als „Freigänger“ lernte er seine späteren Freunde kennen. Durfte bei den Duchès in der Tischlerwerkstatt mitarbeiten. Lernte von ihnen die französische Art zu leben.

Wenn uns seine „amis francophones“ mal besuchen kamen, nannten wir Madame „Tante Madeleine“ und Monsieur „Onkel Ferdinand“.

Sehr freundliche Menschen übrigens. Angenehm französisch.

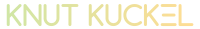

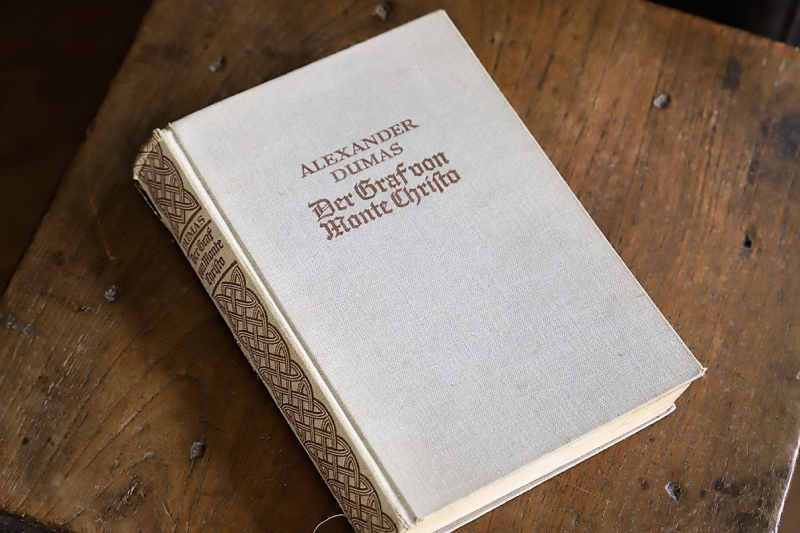

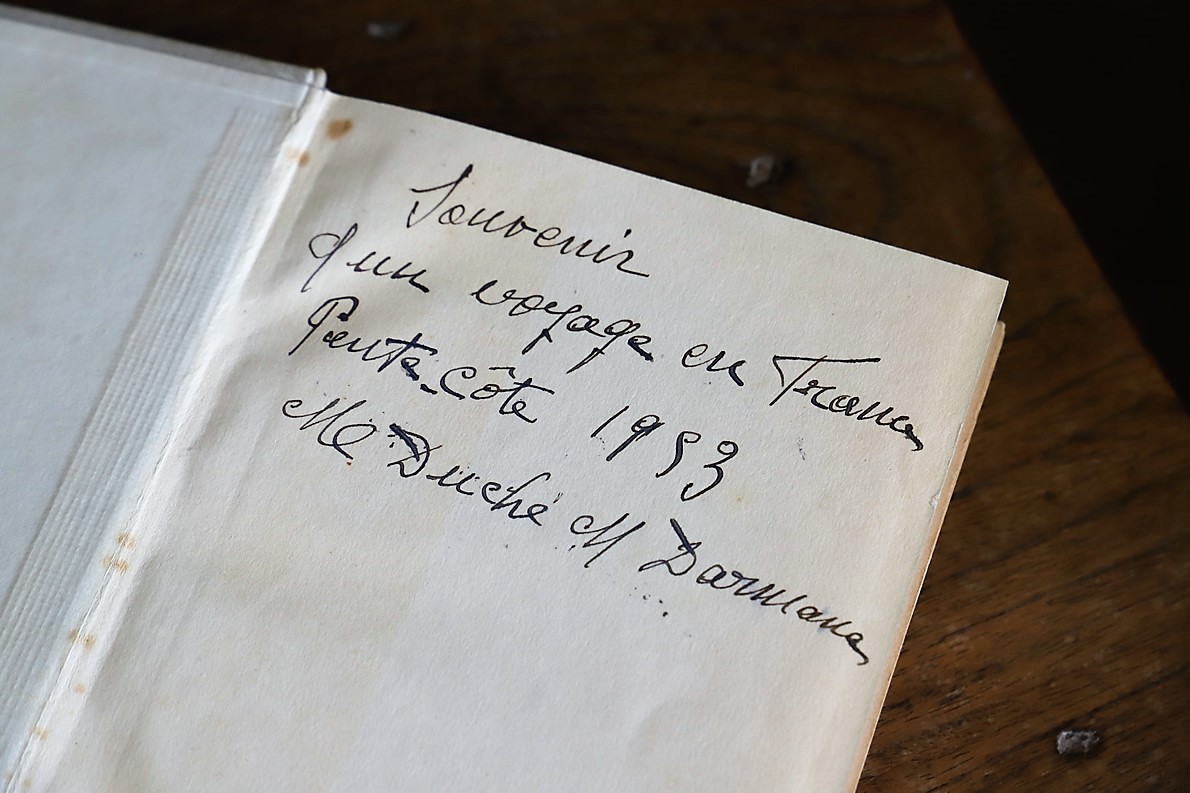

Ich mochte sie sehr, vielleicht ja auch deshalb, weil sie attraktive Geschenke mitbrachten? Einmal war das eine wunderbar lange Angelrute. Ein anderes Mal Alexandre Dumas‘ „Der Graf von Monte Christo“. Die deutschsprachige Ausgabe aus dem Leipziger Verlag von Friedrich Rothbarth. Veröffentlicht im Jahr 1938. Mit Widmung. „Souvenir q un voyage en France Penta_côte 1953, Me Duchè et M Darmana“.

„Der Graf von Monte Christo“. Dumas‘ Buch habe ich gefühlt hundertmal gelesen und es steht noch heute bei den Klassikern in meiner Bibliothek. Das alte Buch ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Die Angelrute weniger. Mit der stützte die Mutter später die jungen Triebe frisch gepflanzter Bäume in unserem Garten. Nur ein einziges Mal wurde die Angel ihrer angedachten Bestimmung gerecht. Vater war mit ihr in der Prüm angeln, einem Flüsschen hinter dem Haus. Abends gabs Forellen.

Uns wurde erzählt, Vater wäre gerne in Frankreich geblieben, aber Mutter war dagegen. Hätte sie damals den Auswanderungsplänen ihres Mannes zugestimmt, wären meine Geschwister und ich ganz bestimmt in Frankreich zur Welt gekommen. Unser aller Leben hätte sich anders entwickelt.

Was mich betrifft – „mes histoires“ würde ich vermutlich heute mit anderen Inhalten „en français“ schreiben. In Belgien, Österreich oder auch den Niederlanden wäre ich vermutlich nie wirklich angekommen. Vielleicht ja dafür ein paar Jahre lang in Deutschland? Aus genetisch bedingter Verbundenheit?

Unser Vater kehrte Frankreich schweren Herzens den Rücken und kam zur Familie. Die ließ sich nach dem 2. Weltkrieg in der Eifel nieder. Eine protestantische Flüchtlingsfamilie. Mir wurde erzählt, das waren allein schon deshalb schwere Zeiten für die sich wieder findende Familie.

Vaters Jacke macht Emotionen frei. Mein Bruder schenkte ihr einen prominenten Platz in seiner Kellerwerkstatt. Sie hängt da, scheinbar nur für den Augenblick. So als wäre ihr früherer Besitzer nur mal eben vor die Tür gegangen. Ich denke, jetzt geht sie auf, diese Tür und Vater steht leibhaftig vor uns. Setzt sich an die alte Werkbank und arbeitet weiter. So wie der Bruder, der gerade damit beschäftigt ist, mir eine Garderobe zu tischlern.

Der Keller lebt. Lässt, wenn man so will, sogar Tote wieder auferstehen.

Opa Fritz an seinem Arbeitsplatz. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Die meisten Gegenstände lösen bei mir vielleicht gerade deshalb so angenehme Erinnerungen aus? Im Blickfeld die uralte Hobelbank vom Opa. Als er noch daran arbeitete, war sie schon uralt. An der Wand darüber, hängt Handwerkzeug und alte Familienfotos. Solche Fotos hängen im ganzen Haus. Ein Verdienst meiner Schwägerin Melanie.

Das schönste Bild zeigt den Bruder, spielend an einem Tisch.

Ein Erinnerungsfoto zu seinem einjährigen Geburtstag. Geschmückt mit einem Myrtenkranz. Zum Einjährigen. Offensichtlich ein Brauch in der früheren, oberschlesischen Heimat unserer Eltern und Großeltern. Karlheinz stand schon erkennbar fest auf seinen kurzen Beinen. Aufmerksam interessiert am Geschehen um seine kleine Person. Das Bild wirkt auf den Betrachter wie ein Kunstwerk. Von der Schwester klebt im Familienalbum ein vergleichbares Bild. Mit ihrem Bild endete die Familientradition.

Mein Bruder vermutet, das Foto wäre im Atelier des Prümer Malers und Fotografen August Altenburg am Hahnplatz entstanden. „Da hat der Maler zusätzlich Hand angelegt“, so die Expertise der Schwägerin. „Das Bild hat etwas Künstlerisches.“ Früher hing es im Haus der Eltern. Den Rahmen dazu tischlerte Opa Fritz Kalkbrenner. Im Hause von Melanie und Karlheinz nimmt es heute wieder einen Ehrenplatz ein.

Ein kleineres, ebenfalls gerahmtes Bild, zeigt Mutter und Vater auf einer Bank in Südfrankreich. Als ich das Bild sehe, fällt mir ein, dass Mutter auf die Frage, ob ich nicht auch mal im Sommer mit nach Frankreich fahren dürfte, abweisend reagierte: „Erst wenn Du mit Messer und Gabel essen kannst und am Tisch nicht so fürchterlich rumzappelst.“

Zum gemeinsamen Besuch mit Mutter und Vater in Südfrankreich kam es übrigens nie. So war das, in den 50er Jahren. Die Erziehung war streng und ergebnisorientiert. Der Übergang vom Kind zum Heranwachsenden nahtlos. Schneller als heutzutage musste man erwachsen werden. Die Kriegsgeneration sicherte so ihr Überleben ab.

Mit Messer und Gabel zu essen, habe ich mittlerweile gelernt. in den Folgejahren war ich auch oft in Frankreich. Auch auf den Spuren der Eltern. Ich mag Südfrankreich, die Provence im Südosten, Nizza und die Menschen auf dem Land. Das frankophone in mir, hat mir der Vater mit auf den Weg gegeben. Er mochte „le savoir-vivre“ – die französische Lebensart.

An meine frühe Kindheit in der Eifelstadt Prüm erinnere ich mich heute in den Farben der Familienfotos. Die sind alle mehr oder weniger schwarz-weiß, meist schon etwas vergilbt. Schön und stimmungsvoll. Die Bilder vermitteln eine unbeschwerte Kindheit. So ist sie mir in Erinnerung. Cousine Marita sagt, mit Blick auf das Bild, „Wir hatten eine gute Kindheit.“

Mutter ( auf dem Bild die 2. von links), ansonsten Tanten, Nichten und Neffen. Vorne, mit Hut, Vetter Bernd. Der Knabe an seiner Seite (mit der schrägen Frisur) war ich. Dahinter Bruder Karlheinz, Cousine Marita und meine Schwester Karin. Diese und andere Erlebnisse beim Besuch, im Keller der Familie, lassen mich fühlen, dass ich an diesem Ort mal daheim war.

„Das bist du noch heute“, sagt der Bruder. Ich umarme ihn dafür.

Mein Bruder Karlheinz. Wenns denn passt, möchte ich im nächsten Sommer noch einmal auf Spurensuche gehen. Dann treffe ich ganz bestimmt auch ein paar Zeitzeugen, die mir die ein oder andere Geschichte zu Ende erzählen können. Das konnten die Eltern nicht mehr. Als unser Vater starb, war ich gerade mal neun Jahre alt, nach dem Tod der Mutter immerhin schon 15. Mutter starb plötzlich und unerwartet über Ostern.

Kurz nach dem Tod unseres Vaters, zog Mutter mit uns Kindern zur Tante Elly nach Worms, an den Rhein. Dort wuchsen wir auf, dann trennten sich unsere Wege. Karlheinz und (später) auch Karin gingen nach Prüm zurück. Ich landete vielfach anderenorts.

Wir erinnern uns in diesen gemeinsamen Sommertagen in Prüm an viel Bewegendes. Auch daran, dass Mutter uns Kindern später einmal von der Explosionskatastrophe im Juli 1949 erzählte. Das Ereignis war heute vor 70 Jahren, als der „Kallebersch“, der Kalvarienberg, brannte. Mutter flüchtete mit unserem älteren Bruder im Kinderwagen ins nahe Dausfeld. Karlheinz war zu der Zeit gerade mal acht Monate alt. Und sehr hungrig. Schutz fanden sie in einem Bauernhof. Dort gab’s für den Kleinen erst einmal ein Glas Milch.

„Wir liefen um unser Leben“, höre ich sie sagen. Ich erinnere mich daran, wie ernst unsere Mutter damals war. Die Erlebnisse jener Zeit blieben allen in düsterster Erinnerung, die den „Schwarzen Freitag“ am 15. Juli 1949 in Prüm er- und überlebt hatten.

Monate später war das Schlimmste vergessen. Die Menschen freuten sich, wenn mal wieder die Sonne schien und gingen dann an die frische Luft. Das Gemeinschaftsgefühl war in den Jahren nach Krieg und Kalvarienberg-Explosion ein sehr starkes. Die Auswirkungen spürt man heute noch in Prüm.

Großmutter und Mutter gingen mit den beiden Erstgeborenen im Prümerland spazieren. Schaut so aus, als wäre unsere Mutter da bereits mit mir schwanger? Sie kann uns das nicht mehr bestätigen. Viele waren damals – vier Jahre nach Kriegsende – mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser beschäftigt. Durch die gewaltige Explosion des Sprengstoffdepots wurde in den Nachkriegsjahren ein zweites Mal alles zerstört.

Im Auftrag des damaligen katholischen Pfarrers, Dechant Jakob Kleusch, konnte unser Vater mit seinen Zimmerleuten den Dachstuhl der Salvatorbasilika in vollem Umfang sanieren. In einer Zeit, als Technik noch ein Fremdwort war.

Opa Robert Kuckel gründete mit seinem Sohn Karl – unserem Vater – in den Nachkriegsjahren den Prümer Holzbau. Ihr Unternehmen gewann an Ansehen, nach den erfolgreichen Arbeiten an der Salvatorbasilika. Dem Wahrzeichen der Stadt Prüm waren die Prümer immer schon emotional sehr verbunden.

Der Prümer Landbote schreibt in Heft 2/2009: „Während des Zweiten Weltkriegs stand die Kirche mehrere Wochen zwischen den Fronten amerikanischen und deutschen Soldaten, letztere hatten sich am Berg, links der Prüm, verschanzt. Dementsprechend gab es hunderte von Einschüssen an der Fassade und auf dem Dach, aber die Substanz des Gebäudes war erhalten geblieben.“ Ab Mai 1950 konnten in der Salvatorbasilika wieder Gottesdienste gefeiert werden.

Prüm in den Fünfzigerjahren. Es ging voran. Das Bild habe ich dem Buch „Das neue Prüm“ von Monika Rolef (Hg.) entliehen.

Unser Vater durfte aufgrund seiner Leistungen im katholischen Teil des Prümer Friedhofs bestattet werden. Für einen Protestanten war das zur damaligen Zeit eine große Wertschätzung. Dechant Kleusch ruht noch heute in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Friedhof. Die beiden waren bis zuletzt gute Freunde. Wenn ich auf dem Friedhof bin, besuche ich beide Gräber.

Unser Familiengrab. Es pflegt Schwägerin Melanie. Dafür kann ich ihr nicht genug danken. Zumal sie sich auch noch um das Grab ihrer Eltern auf dem Prümer Friedhof kümmert.

Vater machte sich in der Nachkriegszeit einen Namen als Pionier im Holzleimbau. Zum „Prümer Holzbau“ gehörten in den Gründerjahren ein Sägewerk, mit Zimmerei, Bautischlerei und dem Werk für den Holzleimbau. Über 120 Beschäftigte fanden dort damals schon ihr Auskommen.

Das ist aber eine andere Geschichte, die ich vielleicht ja später einmal erzähle.

Die Jacke meines Vaters hängt im Keller des Bruders (Fotos: Knut Kuckel)